ما هو أكثر شيء تشتاق إليه؟ أجوبة اللاجئين السوريين

[تمثل الأقوال التالية جزءاً من بحث مستمر يتناول مواضيع اللاجئين السوريين. وتقوم بهذا البحث الأستاذة روشيل ديفيس مع فريق من الباحثين في جامعة جورجتاون. انقر هنا لقراءة المقالة التي نشرتها روشيل ديفيس وآبي تايلور في صيف 2013 والتي تتناول خلفية وسياق أزمة اللاجئين السوريين في لبنان والأردن.

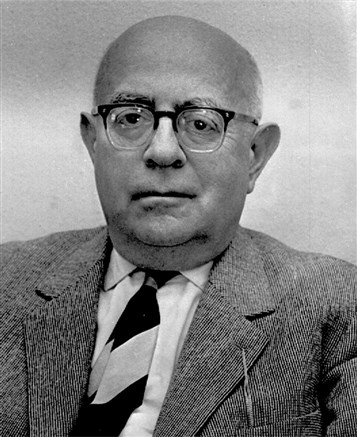

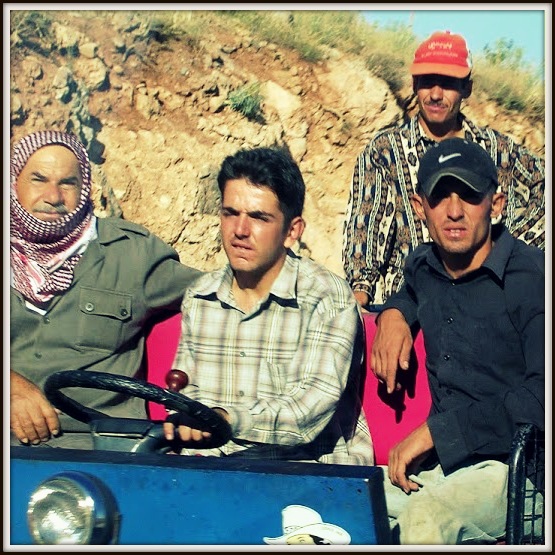

النص: روشيل ديفيس وآبي تايلور. الصور: أندرو فارند وآبي تايلور. ساعد في التحرير والترجمة: لؤي الهاشمي، حسام الجولاني، غريس بنتون، إيما مورفي، نيكولاس غريفين. تحية تقدير لفريق بحث اللاجئين في الأردن ولبنان وللاجئين الذين تعاونوا وعملوا معنا.]

----------------------------------------------------------------------------

هُجِّر حتى الآن حوالى ٤٠% من سكان سوريا من بيوتهم، وقد عبر حدود سوريا خلال الخمسة عشر شهراً الأخيرة أكثر من مليوني سوريٍّ كلاجئين إلى تركيا والعراق والأردن ولبنان. وبينما تابع بعضهم إلى الوجهة الجديدة بلغاريا فإن أولئك الذين قصدوا مصر واجهوا صعوبات كبرى تجلت في عدم الاستقرار وتضاؤل الخيارات والفرص وكل ذلك ناتج عن الاضطرابات الداخلية التي تعاني منها مصر. في الوقت نفسه اضطر سوريون آخرون إلى أن يتكبدوا عناء أكبر في سبيل الوصول إلى بلاد أوروبية مخاطرين بحياتهم أثناء سفرهم عن طريق البحر الأبيض المتوسط.

وعندما أجرينا هذا الصيف لقاءات مع من هُجِّروا بسبب العنف والحرب، طرحنا على عدد منهم، ممن هربوا إلى الأردن ولبنان، سؤالاً محدداً :(ما هو أكثر شئ تفتقده/تفتقدينه أو تشتاق/تشتاقين إليه؟)، وفي هذه المقالة سنعرض بعضاً من إجاباتهم. إن كلماتهم والصور الحية التي استحضروها تحثنا على تذكّر من هم هؤلاء الناس، وما الذي تعنيه سوريا بالنسبة لهم، وما الذي فعله العنف بهم وبحياتهم، وكيف هم وملايين من أمثالهم سيتحملون هذه الحرب، وكيف ستساعدهم ذكرياتهم على إعادة بناء حياتهم. إنّ كلمات المهجّرين السوريين ستساعد القراء البعيدين عن واقع العنف هذا في تكوين فكرة أفضل عن واقع تهجيرهم وتجربتهم من خلال إجاباتهم على هذا السؤال البسيط. في هذه المقالة ألحقنا إجابات اللاجئين السوريين و(الفلسطينيين) بصور من سوريا التقطها أندرو فارند عندما كان يدرس العربية في سوريا في عام ٢٠٠٥، وصور أخرى التقطتها آبي تايلور في عام ٢٠١٠.

ما هو أكثر شىء تشتاق/ين إليه؟

. امرأة عمرها ٢٧ عاماً من حمص، في سوريا و الآن في الأردن

”مشتاقة كتير لبلدي لأشم ريحتها. ما عندي غير أمي هوني. أخواتي معتقلونهم بسوريا ٣ أخوة شباب. ما بنعرف عنهم أي شي. مشتاقة إلى أني إرجع لبلدي (أمين). “

. رجل عمره ٦٨ عاماً من حماة، سوريا حالياً يسكن في الأردن

”مشتاق لكرامتي. ومشتاق لابني لأنه موجد بمفرده مع هؤلاء الوحوش المجرمين.“

. امرأة عمرها ٤٠ عاماً من ريف دمشق، سوريا، و الآن في الاردن

”أكثر شي مشتاقتلو هو الوردات يلي ع البرندة تبع بيتي بسوريا ومشتاقة لحارتنا ولبيت أهلي (بيت الطفولة يلي ربيت فيه وهدموه قوات النظام). أكثر شخص مشتاقتلو جارتي لأنو هي أكتر حدا كنت شوفو وكانت منيحة وأخلاقها عالية ودمها خفيف. إنشاء اللّه تكون بخير ويطلع زوجها من المعتقل بالسلامة.“

. رجل عمره ٢٥ عاماً من ركن الدين، دمشق، سوريا حالياً يسكون في إربد، الأردن

”أنا أكتر شي بشتاق إلو هو رفقاتي يلي استشهدو وما بعرف بكرا لما ننتصر بإذن اللّه ونرجع عالبلد ما بتخيل شلون رح تكون حياتي بدونهن. أصحابي يلي كنا على طول سوا نطلع ونفوت سوا نضحك سوا ونبكي سوا نطلع بالمظاهرات سوا. اللّه يرحمهن.“

. رجل فلسطيني عمره ٤٢عاماً من مخيم اليرموك، دمشق، يسكن حالياً في مخيم برج البراجنة، لبنان

” بشتاق لأيام الجمعة في الحارة. بعد الضهر كانو الجيران يتجمعو ويحكو قصص لنص الليل. بشتاق لبيتي وشغلي. أكتر شخص بشتاقلوه هو ابني إلي استشهد... الله يحفظ روحه. بشتاق للحكي معه وسماع صوته. بشتاق احضنه... بشتاق أمر من باب غرفته واشوفه هو واصحابه بلعبو. الآن ما ضل حدا... كلهم راحو. بحكي مع اخوي إلي ضل في المخيم لما بتوفر تلفون بنطمن على بعض... الله يحفظه هو وعيلته...“

. رجل عمره ٢١ عاماً من قرية داعل في محافظة درعا، سوريا؛ يسكن حالياً في إربد، الأردن

”أنا مشتاق لوطني، ولقريتنا ولبيتنا، مشتاق لرفقاتي يلي تشاركت معهن أحلى اللحظات، ومشتاق لشجر الزيتون وحقول القمح. مشتاق بالدرجة الأولى لحبيبتي يلي كان المفروض تكون خطيبتي لولا هالحرب يلي أعلنها النظام عالشعب.“

. امرأة عمرها ١٩ عاماً من إدلب، سوريا، والآن في إربد، الأردن

”أكتر شخص مشتاقتلو هو بابا حبيبي يلي دفناه بسوريا (اللّه ينتقم من يلي قتلو).“

. رجل فلسطيني عمره٢٣عاماً من دمشق، سوريا، الآن في لبنان

”مشتاق لبيتنا. (أكتر شخص مشتاق له) صديقي أنس تربينا سوى واستشهد السنة الماضية. بفكر بالأيام يلي عشناها سوى والأشياء يلي كنا نعملها وكانت أحلى أيام.“

. رجل عمره ٣٧ عاماً من مدينة معضمية الشام، ريف دمشق، سوريا الآن في إربد، الأردن

”أكتر شي بشتاق لأبي وأمي وأخواتي وجيراني يلي ما استطاعو أنو يخرجو واختارو أنو يبقو بسوريا. وبحاول أتصل فيهن كل ما سمحتلي الفرصة عن طرق الهاتف أو عن طرق النت.“

. امرأة عمرها ٢١ عاماً من مدينة دمشق، سوريا الآن في إربد، الأردن

”أكتر شي مشتاقتلو هن رفقاتي وأخي يلي ضل بسوريا عمحارب مع الجيش الحر.“

ومن بين هؤلاء المهجَّرين فلسطينيون هُجِّرت عائلاتهم في عام ١٩٤٨عندما تم ”تأسيس“ دولة إسرائيل، حيث أقاموا في سوريا وقد تجاوز عددهم فيها النصف مليون. ومما يعقِّد وضعهم وقدرتهم على اللجوء خارج سوريا هو أنهم شعب عانى مسبقاً من حالة عدم الأمان والتهجير المتكرر ولطالما تخبطوا مابين وطن يعرفونه (سوريا) ووطن يتوقون إلى العودة إليه. وبينما ترفض الأردن دخولهم، تسمح لهم لبنان بالدخول إلا أن كلفة المعيشة المرتفعة وصعوبة حياتهم هناك كفلسطينيين تشكل عقبة كبيرة أمامهم وقد بلغ عدد اللاجئين هناك سبعين ألفاً. وقد اتبع كل اللاجئين من سوريا نفس خطوات أولئك الذين سبقوهم من المهاجرين واللاجئين الفلسطينيين والعراقيين والأكراد والسودانيين راجين الأمان والملجأ والعمل والتعليم والمجتمع والاستقرار داخل العالم العربي وخارجه.

. رجل عمره ٤٥ عاماً من مدينة حرستا، سوريا، يسكن حالياً في إربد، الأردن

”قررت أخد عيلتي ونجي عل الأردن. وأحنا جايين على الطريق وقفنا حاجز أمن وشافو هوياتنا وأخدو ابني الكبير وكلنا صرنا نبكي. ونقلن مشان اللّه اتركوه بس ما كانو يردو علينا وقالو أنو له اسم عندنا من بين الأسماء المطلوبة. اللّه لا يوفئهن! و بعدها مرتي بطلت تترك البلد لأنو كيف بدها تروح و هي ما بتعرف ابنها وينو؟ وإذا طلع بمين بدو يتصل؟ وهلاء إلنا شي ٨ شهور ما منعرف شي عنو. ومرتي ضلت بسوريا عند أقربائها هي و بنتي الصغيرة. وأنا جبت ولادي البقيانين لهون عن طريق اللجوء إلى مخيم الزعتري. وبعد ما أجا أخي عل الأردن واستأجر بيت. طلعت من الزعتري وسكنت معو. واختلفت حياتي هون كتير. تشردت عيلتي وما عندي شغل اشتغلو. وعندي خوف دائم من المستقبل. سجلت بالمفوضية من جديد ولسا دوري ما أجا لهلأ. أنا هون على طول بقلق دائم بتعذب كتير لائدر أطمن على مرتي وبنتي بسبب قطع الاتصال .وعلى طول بضل بسأل حالي يا ترى ابني عايش ولا لا. كيف عم يأكل، كيف عم يشرب، وأكيد عم يعذبوه.

أنا على طول بحلم أرجع على سوريا وعلى بيتي يللي مشتاقله أكتر شي والزريعة يللي كنت على طول أسقيها. ومشتاق للطيور يللي كنت عم ربيهن عل سطح بيتي وبفقدلن كتير هنن وبيتي يللي قضيت كل عمري فيو ويللي أتهدم. وأملي كبير بالله أنو أرجع و أبنيه وعيش فيه بقية عمري. وإذا ما راح بشار الظالم ما رح نحسن نرجع لأنو مجرد ما نفوت عل البلد. رح يعتقلوني متل ما اعتقلو ابني.

وأكتر واحد مشتاقله هي بنتي الصغيرة يللي كانت ما تتركني أبدا وتروح معي وين ما روح. وهي حبيبة قلبي. وهون أنا والناس أكتر سيرة منحكي فيها عن أخبار سوريا. وأكتر شي بخاف منو هو أنو موت هون وما أرجع على بلدي وأنو هي الحرب تطول أكتر من هيك.“

. رجل فلسطيني عمره ٤٦ عاماً من مخيم جرمانا، الآن في لبنان

”حياتي هون متل الرجل العوق. ما بعمل شي. بضل بهالبيت وبدور على شغل. بس بسوريا كانت أحوال غير. كنت أشتغل وكان عندي أصدقاء كتير أزورهم. مشتاق لمخيم جرمانا. مشتاق لصوت الأطفال بالشارع وعم يلعبوا. مشتاق لأهلي بالذات أخوي الكبير يلي كان يساعدني ودايما يطل علينا. بفكر أي سفارة فاتحة الهجرة لأنو كرهان العيشة هون.“

. رجل عمره ٤١ عاماً من ريف حلب، سوريا، الآن في الأردن

”من أكثر الأشياء المشتاق إليها عملي، كنت أعمل (فني كندشن) وأشتاق لممارسة العمل من جديد. ومن أكثر الأشخاص الذين أشتاق لهم والدي (أمي وأبي) لأنهم سبب تعليمي، و تربيتي، وصنعي رجل.“

. رجل عمره ٢٣عاماً من حمص، سوريا، الآن في عمان الأردن

”مشتاق لحارتي وأكتر شي مشتاق للجامعة وللقاعات وللمحاضرات لأن أحلى أيام حياتي هي بالجامعة. تقريبا كل أقاربي صاروا هون بالأردن وأكتر واحد مشتاق له هو رفيق الجامعة. هو معتقل سجون النظام من سنة وما بعرف عنو شي وأنا خايف عليه.“

. رجل فلسطيني عمره ٢٣ عاماً من مخيم يرموك، دمشق، سوريا، حالياً يسكن في لبنان

”مشتاق للفلافل الشامي. اخوي ابراهيم الله يرحمه استشهد ودايما بفكر فيه. بفكر بأخوي والأطفال يلي استشهدو معه.“

. شخص عمره ٣٥ عاماً من حماة، سوريا، الآن في الأردن

”الحياة هون تختلف عن هناك. وهون أعيش بالغربة والحياة صعبة والمعيشة غالية. أحسن شي هون هو الأمان، أحسن من هناك. أكتر شي مشتاق له أن أرجع إلى بلدي وشوف أهلي، أرضي، وبلدتي. أكتر واحد مشتاق له هو والدي لأنني هربت من سوريا ولا أعرف عنه شي.“

.jpg)

. رجل عمره ٢٤ من قرية جاسم، محافظة درعا، سوريا الآن في إربد، الأردن

”أكتر شي مشتاقلو هو أمي يعني شاء القدر أنو تكون هي ببلد و أنا ببلد. هي موجودة بالسعودية واتصالي فيها أغلبو عن طريق النت. والشخص التاني هو صديقي يلي موجود حاليا مع الجيش الحر بس تواصلي معو قليل جدا بحكم أنو الإتصالات سيئة والنت سيئ وأصلا في حال توفر النت هو ما عندو الوقت ليستخدمو.“

. رجل عمره ٢٣ عاماً من دمشق، سوريا يسكن حالياً في بيروت، لبنان

مشتاق لغراضي وجامعتي ومرسمي ورفقاتي. مشتاق أرجع أسهر وأطلع وأفوت ع الشام بحرية وبدون حواجز. مشتاق لحبيبتي للي سافرت ع السويد مع عيلتا. هي كانت أملي الكبير بالحياة. بفكر فيها كتير وكيف كان ممكن نتجوز ونعيش مع بعض. كمان هي مسيحية. بتواصل هلاء مع رفقاتي وقرايبيني ع النت أو ع الموبايل. هاد الحل الوحيد بما أنو ما قادر أشوفن.“

تُعْتبر مدينة حمص، وهي ثالث أكبر المدن السورية، مركزاً من مراكز سوريا التجارية والزراعية ومسقط رأس لمجموعة متنوعة من السكان المعروفين بكونهم متدينين ومحافظين. وقد كانت حمص مقراً لبعض المظاهرات منذ بدايات الثورة مما جعلها هدفاً لقوات جيش النظام في شهر أيار/مايو عام ٢٠١١. وقد ترك الآلاف من سكان حمص بيوتهم في العديد من أنحاء المدينة نتيجة للقتال المستمر والذي دمر العديد من البيوت والشوارع، حيث بلغت نسبة المهاجرين من حمص وقراها المجاورة حوالي ١٥٪ من إجمالي اللاجئين السوريين في لبنان أي مئة وستة عشر ألف حمصي من الثمانمئة وخمسين ألف سوري في لبنان مشكلين بذلك أكبر مجموعة لاجئين من حيث المصدر الجغرافي. أما في الأردن فيشكل اللاجئون من حمص ثاني أكبر مجموعة بعد اللاجئين من أهالي منطقة درعا جنوب سوريا. في الوقت نفسه أصبح الكثير من أحياء مدينة حمص نفسها ملجأ لأشخاص آخرين ممن هُجِّروا بسبب القتال في مناطق أخرى في البلد. وقد أورد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه في شهر آب/أغسطس عام ٢٠١٣ أصبح حي الوعر في حمص مأوى لأربعمئة وخمسين ألف شخصاً ثمانون بالمئة منهم مُهجَّرون داخلياً.

هكذا وصف المهجّرون ما يشتاقون إليه:

. امرأة عمرها ٤١ عاماً من حمص، سوريا الآن في الأردن

”مشتاقة لسوريا، للهوا والمي ومشتاقة أتنفس هوا حمص. أكتر شي مشتاقة روح على قبر أمي وأبي وأوعيهم وأطلب منهم يرضوا عني يسامحوني.“

. رجل عمره ٣١ عاماً من حمص، الآن في الأردن

”مشتاق لابني الذي ذبح أمام أعيننا و فقدت زوجتي عقلها وهي تنظر إلى ابنها وكيف تأكله الوحوش. وأقف صافنة في وجهي كل يوم كيف أنتقم منالشبيح ورئيسه الذي هو بشار. أعتذر عن الإجابة. وكما أنني مشتاق إلى والدتي. كل يوم يزداد حنيني واشتياقي لكل شيء في بلدي من ماء و ناس و بحره نهره وينابيعه.“

. امرأة عمرها ٤٦ عاماً من بابا عمرو، حمص، سوريا تسكن حالياً في عمان، الأردن

”مشتاقة لهوى حمص، لأهلي و لجيراني. بحكي معهن بس قليل لأن الاتصالات ضعيفة بسوريا. عادة لما نحكي مع بعض بيكون حديثنا عن الوضع في سوريا و إيمتراح نرجع ومن استشهد ومن اعتُقل.“

. رجل عمره ١٧ عاماً من حمص، سوريا؛ يسكن حالياً في بيروت، لبنان

”سوريا بدها ناس ترسم ع الحيط قلب حب، و هاد أحلى من السلاح. وأنا بدي أرسم ع باب غرفتي قلب حب، وع باب جيرانا وردة، وع بيت رفيقي شمس. ما في عنا هون مدرسة زي تبعنا وما في رفقات زي رفقاتي. مشتاق لرفيقي جورج، و ما بعرف عنو شي هلأ. ما بعرف وين سافرو، و راحو. مشتاق أروح معو ع الكنيسة تبعن، ويروح معي ع الجامع. أبوي كل فترة بيحكي مع رفقاتي اللي بحمص وبيطمن ع بيتنا، وبيقلي انو منيح البيت. بس أكون أنا وسامر، منحكي عن جورج، وعن أمو وعن شجرة العيد التبعن. منحكي عن المدرسة وآنسة الرسم والموسيقى. بتمنى ترجع سوريا متل ما كانت حلوة وما فيها دخان أسود. بخاف من بكرا أنو ما أقدر أرجع ع بيتنا.“

. امرأة من باب دريب، حمص، سوريا الآن في الأردن

”هلأ هون مشتاقة لكل شي لأنو ما عندي شي أبداً أبداً غير ثيابي وعندي غطا. أكثر شي مشتاقتله هو بيتي وأكثر واحد مشتاقتله هو ماما لأن البابا توفى وهي بحالها.“

تدور إجابات اللاجئين على سؤال "ما أكثر شيء يشتاقون إليه" حول ذكرياتهم عن أماكن وتجارب متعلقة بهذه الأماكن، وهم مدركون تماماً أن الكثير من تلك الأماكن لم تعد بنفس الهيئة التي يتذكرونها بها ومع ذلك فإنهم يحتفظون بذكرياتهم التي لن يتمكن العنف من طمسها. وتُظهر إجاباتهم على سؤالنا تعلقهم القوي ليس فقط بسوريا والأماكن فيها بل أيضاً بالأشخاص الذين شاركوهم الذكريات من الأصدقاء والأقارب والجيران الذين هم جزء من هذه الذكريات وقد كان البعض منهم قد مات أو راح إلى الأبد.

. امرأة عمرها ٢٠ عاماً من الميدان، دمشق، سوريا،الآن في الأردن

”مشتاقة لكل سوريا. مشتاقة للشام كثير وأسواق الشام و جبل قاسيون. ومشتاقة أمشي بشارع الحميدية ولكل شارع بالشام. مشتاقة أكتر شي لخالتي الصغيرة لأن هي من نفس عمري وكنا رفقات وأخوة. وطبعاً مشتاقة لكل الناس يلي بيعرفهم. أكتر شي بفكر فيه أرجع على سوريا وشوفها محررة.“

. رجل عمره ٢٥ عاماً من درعا، سوريا، يسكن الآن في إربد، الأردن

”أكتر شيء مشتاق له هو جلسات السهر مع أصدقائي وأقاربي على شفى وادي اليرموك. ومشتاق "لطبخات" أمي... أمي هي أكتر شخص مشتاق له... أكتر شيء بفكر فيه هو كيف بدي أرجع عسوريا ؟!.. بفكر كيف بدو يسقط هالنظام.“

. امرأة عمرها ٣٠ عاماً من دمشق، تسكن حالياً في إربد، الأردن

"أكتر شي بشتاقلوا سوف الحميدية. بشتاق أمشي بشوارع دمشق. واكتر شخص بشتاقلوا هو شخص في قلبي وبحبه. بشتاق لاولاد اختي لصغار ورفيقاتي. بشتاق للصغار اكتر من لكبار."

. رجل عمره ٢٥ عاماً من القامشلي، شمال شرق سوريا يسكن الآن في إربد، الأردن

”مشتاق لحارتي ولشجر الجزيرة ولموسم الحصاد بقامشلو. أكتر شخص مشتاقلو هو والدي لأنو هو نمّى فكري وعرفني كيف أمور الحياة وعطول بيدعمني .“

. امرأة فلسطينية عمرها ٤٠ عاماً من مخيم اليرموك والآن في لبنان

”مشتاقة اقعد بالمرسم ورفيقتي كانت معي بالجامعة و ضلينا على تواصل سوى بعد ما تجوزنا وما بعرف وين صارت.“

. امرأة فلسطينية من مخيم حجيرة، دمشق، و تسكن حالياً في مخيم برج البراجنة، بيروت، لبنان

”مشتاقة...ما بعرف...مشتاقة لأهلي، ولجوزي الأول ( يلي استشهد ببداية الثورة ولجوزي التاني يلي انقتل ما صرلو زمان )، ولجيراني، ولطلابي، ولمدرستي وحارتي و شارعي وبيتي، مشتاقة لكل شي. مشتاقة لحضن أمي، بعدني بحكي معها كل فترة، ع الموبايل أو الأرضي.“

وأثناء المقابلات أكد السوريون القاطنون في الأردن إحساسهم بالأمن والأمان في الأردن مقرين وشاكرين للجميل. أما في لبنان فينتشر اللاجئون السوريون في كل أنحاء البلد نازلين إما في بيوت مهجورة أو تحت أسقف أو أبنية خاوية أو مازالت غير مكتملة أو حتى في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. كما يتلقون القليل من الخدمات فلا مياه ولا كهرباء ولا مراحيض، وما يبقيهم على قيد الحياة هو عملهم وكرم مضيفيهم اللبنانيين والإعانات الدولية التي يتلقونها. إلا أنه مع مرور الوقت يزداد المهجَّرون فقراً، وتزداد الحساسيات بينهم وبين مضيفيهم، ويزداد تعلقهم بمجموعات اللاجئين الأخرى، أو باللاجئين المحليين، والذين عاش بعضهم حروباً كثيرة وعانوا من الإقصاء والتهجير.

. رجل عمره ٢١ عاماً من درعا، يسكن الآن في إربد، الأردن

”اتعرفت على بعض الأصدقاء يلي ظروفهن بتشبه ظروفي و قويتْ صداقتنا بسرعة. بس رغم هيك بضل في حنين لأصدقائي يلي كانو بسوريا و يلي صار كل واحد منهون ببلد. أكتر شي بشتقلو هو حياتي بسوريا... رفقاتي يلي استشهدو منهون يلي مات بإطلاق النار منهن من استشهد تحت التعذيب بالمعتقلات. حياتي رح تكون صعبة بدونهن لأنهن كانو جزء أساسي من حياتي. كنا أكتر من أخوة. ولما نرجع رح انتقل من فراغ لفراغ آخر. لأنو ما في شي بيقدر يعوضني عنهن.“

. امرأة فلسطينية عمرها ٢٧ عاماً، من إدلب، سوريا تسكن حالياً في مخيم برج البراجنة، بيروت، لبنان

”مشتاقة ل كل شي، انو أرجع عبلدي وثم ريحة الهوا هناك وانو حياتنا المرتاحة هناك عالقليله بتفتحي الحنفية و بتشربي. اخواتي هناك، لأن بخاف اخسرهم.“

.

.

. رجل عمره ٣٣ عاماً من سوريا يسكن حالياً في الهاشمي الشمالي، الأردن

”لا يوجد وجه تشابه بين حياتي هوني و حياتي بسوريا، الفرق شاسع. هنيك الواحد لا يمل هون كل شي ملل في البيت والشغل. مشتاق لأهلي وأصحابي إللي تعودت عليهن. كلنا كل أسبوع نجتمع في بيت أخواتي نأكل سوا ونحكي سوا.“

إن الرغبة في العودة إلى سورية إلى الأمان والاستقرار الذي يسمح لهم بالعودة إلى حياتهم تجلت في إجابات معظم الأشخاص من خلال المقابلات التي أجريناها في حزيران ٢٠١٣ والتي تجاوز عددها المئة. فما الذي يجعل الناس متعطشين للعودة هكذا؟ ما الذي يجعلهم يريدون الرجوع؟ إن إجاباتهم على سؤال "ما أكثر شيء يشتاقون إليه" يعرض لنا لمحة عن العناصر الأساسية التي تُعرِّفهم وتحدد كيانهم وكيف يرون أنفسهم وكيف يرون سوريا، وهذه العناصر هي الحياة الكريمة والعائلة والبيت والعمل والطبيعية من حولهم كالأرض والهواء والنباتات بالإضافة إلى إنجازاتهم وأصدقائهم والجيران والرفاق. لا تكشف إجاباتهم فقط عما يفتقدونه في حياتهم الحالية في الملجأ ولكن أيضاً عن الأشياء التي كان لها معنى عميق في حياتهم في سوريا. فضلاً عن ذلك، تكشف هذه الإجابات أيضاً عن العديد من الصعوبات التي واجهوها قبل بداية النزاع ومن أهمها الفساد والرشوة.

. امرأة فلسطينية عمرها ٤٣ من مخيم حسينية، دمشق، سوريا والآن في لبنان

”مشتاقة لبيت أهلي بجرمانا. مشتاقة لأبوي منشان أنا يلي كنت أخدمه وأساعده وكنت أقضي وقت كبير معه. بفكر كيف عم يقدر يأمن حاجاته وكيف صحته منشان أنا يلي كنت أساعده.“

. امرأة فلسطينية من مخيم يرموك، دمشق، سوريا، و الآن في لبنان

”أكتر شي مشتاقتلو في سوريا هو المخيم، أخوي، و أصدقائي. أكتر شخص مشتاقتلو هو أخوي و جارتي أم إياد المرأة ابنها استشهد وما إلها حدا تروح عندو. وأخوي ممنوع من السفر. بفكر في الرجعة. بحس هونيك حياتي وبيتي وأمان أكتر.“

شخص عمره ٥٧ من درعا. شخص عمره ٥٧ من درعا و يسكن الآن في إربد، الأردن

”ببلدي كنت روح زور أقاربي وأصدقائي وشوف ولادي كلهم مع أحفادي مجتمعين حواليي، كتير بحنّ لجمعة الألفة هي، وبدعي رب العالمين دايماً أنو يلتم شملنا وأني ما موت إلا عأرض بلادي. وبشتاق لبيتي يلي عمرتو وتعبت وشقيت حتى كمّلت بنائو ولأرضي يلي بذرتها وزرعتها بعرق جبيني وكد ذراعي. كل شي ببلدي إلو معنى وذكرى خاصّة بقلبي لهيك بفضل أقول أنو شوقي لبلدي بيختصر كل شي حلو بيخطر ببالي.“

[ للنسخة الإنجليزي اضغط/ي هنا ]